健さんと北大博物館

(文と写真)佐藤幹郎

六月上旬の某日。3年ぶりに母校を訪問した。来週に同窓会を行う事前視察である。

数年に一度の我々の同窓会は、最近の傾向「ホームカミングデー」に倣い、夜の宴会だけに終わらぬよう必ず「母校訪問」を行うように心がけている。

我々が学んだ理学部の建物は約14年前に新館の建設に伴い、「北大博物館」となった。

博物館に変わってから、どのように様子が変わったのか、皆で昔の学舎を訪問する前に、幹事として確かめておきたかった。

その日は、快晴であった。正門をくぐると、まさに緑したたる中央ローン((緑地)が目の前に拡がり、若草の香りを感じながら古河講堂の方角目指して歩く。

札幌市民憩いの場でもある中央ローン(緑地)

ローンの中に盛装した男女の姿が目に入ってきた。婚礼の衣装を着ているようだ。

そばに撮影の機材をもったスタッフが複数いるのですぐわかった。

どうやら中国からの富裕層の観光客のようだ。彼らは婚礼の時に、ご両人の写った豪華なアルバムを参列客に配る慣習があり、それに多額の予算を投ずることを厭わないという。

緑の最もきれいなこの季節を狙って撮影にやって来たのであろう。

婚礼衣装を着たカップル

やがて右手に古河講堂が見えてきた。1909年に当時隆盛を誇った古河財閥が当時の札幌農学校に寄付した建物である。今でも現役で使われている。

私の学生時代は、教養部の本部と、いくつかの講義室、図書館などがあり、最初の二年間は多くの時間をこの建物の中で過ごした。

古河講堂

古河講堂の角を曲がり、理学部へと向かうハルニレの木立の中に、若者が寝転がっているのを見かけた。 学生であろう。程よい木陰でまどろんでいるうちに、日が移り木陰が動いてしまったのであろうか。

自分もこの辺りでよく昼寝をしたのを思い出した。

昼寝をする若者

旧理学部本館(現博物館)

北大博物館に到着する。1929年に建てられた建物は流石に風雪に耐えてきた年月を感じさせる。

ふとここで、数日前にみた古い映画を思い出した。

高倉健主演の「南極物語」である。

日本が初めて送り出した第一次南極探検隊が帰国の日に起きた突然のトラブルから、昭和基地の交通手段として活躍したソリを引いたカラフト犬たちを置き去りにした。

しかし、一年後タロとジロという2匹の兄弟犬が生きていて、隊員と再会するという奇跡の物語を描いた映画である。

映画では高倉健が北大理学部の講師で、南極探検隊では犬係を務めた地質学者に扮している。

南極に犬たちを置き去りにしたことに対して、探検隊が帰国後、大バッシングが起きる。

高倉はカラフト犬を提供してくれた関係者を回り、基地を撤退するときの事情と、犬たちへの思いを

説明しようとする。そのために大学講師の職を辞する決心をする。

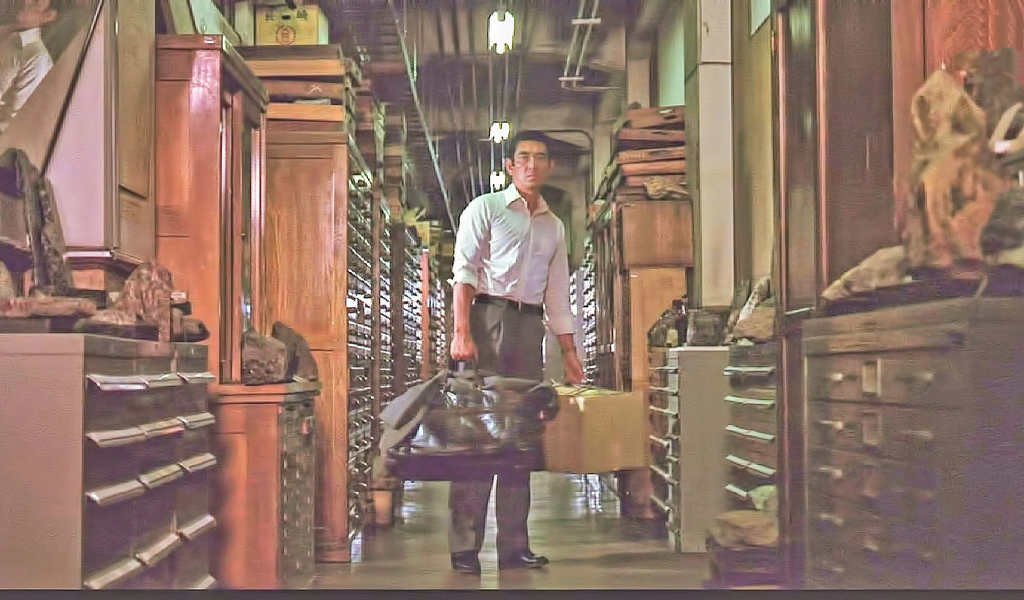

高倉が北大を去るシーンは実際に理学部の中でロケが行われた。

高倉健主演の「南極物語」 大学を去るシーン

このシーンを思い出したので、博物館の展示室には入らずに、右へ進んで、昔懐かしい廊下を

歩いてみた。廊下の両側には実験室や教官の部屋が並び、外光がほとんど入らぬために薄暗い感じだった記憶がよみがえる。

廊下狭しと置かれた標本や実験サンプルの棚などは綺麗に片づけられていた。

その昔、健さんが映画を撮るために、ここへやって来てロケをしたのだと一寸した感慨に耽る。

今も変わらず薄暗い廊下

展示室をざっと見た後に、腹がへったので玄関を出ると、昔はなかった学生食堂が、すぐ隣にあることに

気がついた。メニューと見本をざっと見た後、ここで昼食をとることに決めた。

うまそうだし、何せ安い!

隣の学食の見本

昼食を食べながら気がついたことは女子大生が多いことだ。われわれの頃は教養のときはクラスに女子は一人もいなかったし、学部・学科に進んでからはたった一人だった。

いろいろと観察していると、女子学生はほとんどがマニキュアをしていることだ。

われわれの年代の感覚では、マニキュアなど素人の娘がすることではなく、水商売の女たちの専売特許のようなものだった。あまりジロジロ見ていたら、キッと見返して来た娘がいた。

変なじいさんと思われないように、あわてて視線をそらせて誤魔化した。

学食を出て、クラーク先生の銅像に挨拶した後、札幌駅に向かってブラブラと歩いた。

来週、皆に会うのが楽しみだ。

(2014年6月14日 記)